【編集部より】

この記事は、3万人の中高生と関わってきた専門家(ジェネレーター)と、元不登校の当事者スタッフが共同で監修・執筆しています。

「きれいごと」ではない、現場のリアルな知見に基づいた情報を掲載しています。

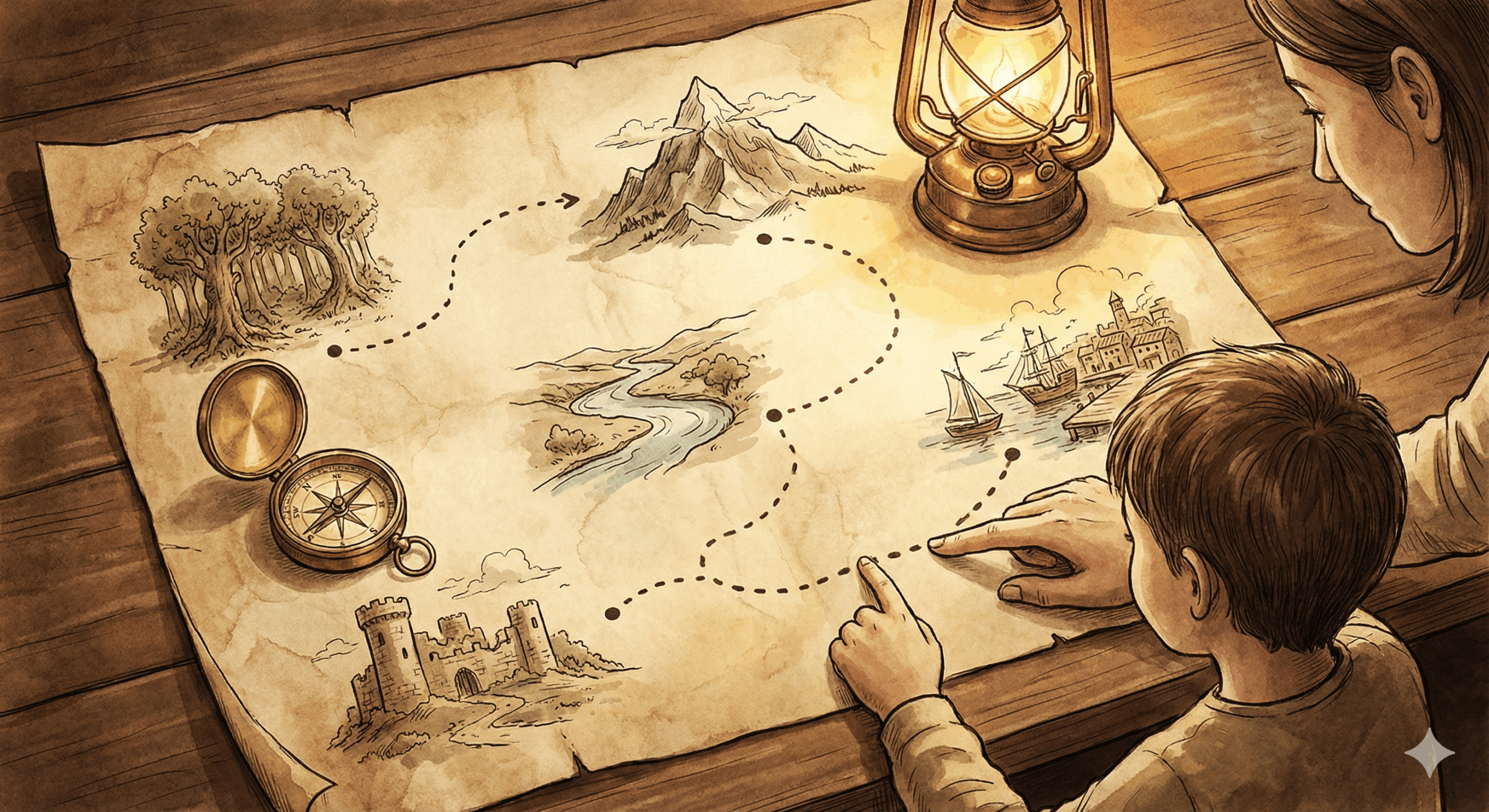

- 本ページは、不登校の「予兆」から「自立」までを体系的に網羅した、保護者様のための総合ガイドマップです。100冊以上の専門書と3万人の相談実績に基づき、全5章のステップで「今やるべきこと」をナビゲートします。

不登校は「点」ではなく「線(プロセス)」で捉えることが大切です。元当事者・保護者・専門家がチームとなり、混乱から回復までの道のりを伴走します。

「うちの子だけなのではないか」「この先どうなるのだろう」

不登校という状況に直面したとき、保護者が抱える不安は計り知れません。ネット上には断片的な情報が溢れ、かえって混乱してしまうことも少なくありません。

そこで当サイトでは、不登校を5つのフェーズ(段階)に整理しました。

今の状況に合わせて、必要な章から読み進めてください。この5本を読めば、不登校の全体像(地図)が手に入ります。

第1章:【予兆・初期】サインを見逃さない

「お腹が痛い」「学校に行きたくない」。それは単なるサボりではなく、限界を迎えた心からのSOSかもしれません。見逃しやすい小さなサインと、親が最初にすべき「安全基地作り」について解説します。

- 「登校しぶり」は怠けではなく防衛反応

- 初期対応の鉄則は「休ませる勇気」

- NG行動:理由を問い詰める、無理に励ます

第2章:【原因・構造】なぜ行けなくなったのか?

「私の育て方が悪かった?」「いじめがあったの?」。原因探しは親を苦しめますが、不登校の原因は一つではありません。複雑に絡み合った「3つの因子」と「エネルギー切れ」の構造を解き明かします。

- 原因は「親のせい」ではありません

- HSCなどの「発達特性」と環境のミスマッチ

- ゲームやスマホへの没頭は「心のシェルター」

第3章:【心理・回復】心の回復地図を見る

「元気そうなのに学校に行かない」「一歩進んだと思ったら戻ってしまった」。不登校の回復は一直線ではありません。「混乱」と「受容」を行き来する、子どもの心の現在地を知りましょう。

- 回復は「3歩進んで2歩下がる」螺旋階段

- 不可解な行動は「回復のサイン」かも?

- 親ができる最強の支援は「待つこと」

第4章:【具体的支援】声かけ・スマホ・生活

「昼夜逆転を直すべき?」「スマホを取り上げてもいい?」。日々の生活で直面する具体的な悩みに、経験者の失敗談と成功例を交えて答えます。今日からできる「家庭内のルール作り」です。

- NGな声かけ:「がんばれ」「なんで?」

- 昼夜逆転は無理に直さなくていい

- スマホ制限は「対話」で決める

第5章:【外部連携】学校・社会とつながる

家庭だけで抱え込む必要はありません。学校、スクールカウンセラー、親の会、フリースクール。外部のリソースを賢く使い、親自身が楽になるための「チーム戦略」を立てましょう。

- 学校の「言いなり」にならない連携術

- 親のメンタルケアが子どもの回復に直結する

- 社会には「学校以外」の居場所がある

🏫 「偏差値」ではない基準で、場所を選びませんか?

フリースクールやオルタナティブスクールを選ぶ際、パンフレットの条件だけで決めてはいけません。

大切なのは、「そこに行けば、うちの子の目が輝くか?」という一点です。

編集長が実際に現地へ足を運び、理念と熱量を確認した「心から信頼できる学び場」だけを紹介する特集コーナーを公開しました。

場所選びの参考に、ぜひ覗いてみてください。

さらに学びたい方へ

上記の5ステップに加え、より詳細な情報や、お子様の創造性を育む活動に興味がある方は、以下のコンテンツもご活用ください。

- 不登校ブックガイド:100冊以上の専門書から厳選した「親が読むべき本」を紹介。

- サービス紹介(Music PBL / プログラミング):学校以外の場所で「つくる」喜びを取り戻す、独自の活動プログラム。

- 運営メンバー紹介:記事を監修している4名の詳細なプロフィール。

- 私たちの理念:「学校に戻すこと」だけをゴールとしない、当サイトの想い。

不登校は長い旅のようなものです。焦らず、まずはこの「基礎知識」を地図代わりにして、一歩ずつ進んでいきましょう。

また地図に対する「コンパス」として、以下の診断コンテンツもぜひご利用ください(不登校初期、また回復期の行動計画のたたき台として)