【編集部より】

この記事は、3万人の中高生と関わってきた専門家(ジェネレーター)と、元不登校の当事者スタッフが共同で監修・執筆しています。

「きれいごと」ではない、現場のリアルな知見に基づいた情報を掲載しています。

「声かけ」「スマホ」「学校への連絡」。悩める3大テーマについて、経験者の「失敗談」と「本音」を交えながら、今日から実践できる具体的な支援策を提案します。

前章までで、不登校の構造と回復のプロセスを理解し、「見守る」ことの重要性を学びました。しかし、頭では理解していても、毎日顔を合わせる我が子を前にして「具体的にどうすればいいのか?」という悩みは尽きません。

「昼夜逆転しているけど、起こすべき?」「ゲームばかりしているけど、制限すべき?」「学校の先生にはなんて言えばいい?」

この章では、そんな保護者の皆様が直面する「具体的な行動の悩み」に答えていきます。NGな声かけから、昼夜逆転への対応、スマホ・ゲームのルール作り、そして学校との連携方法まで。経験者の「失敗談」や当事者の「本音」を交えながら、今日から家庭で実践できる「支援のアクションプラン」を具体的に解説します。

1. 「声かけ」の技術:NGワードと魔法の言葉

不登校の子どもは、親の言葉に非常に敏感です。良かれと思ってかけた言葉が、かえって子どもを追い詰めてしまうことも少なくありません。

やってはいけない「3大NG声かけ」

- 励まし(プレッシャー): 「がんばれ」「やればできる」

→既に限界までがんばって動けなくなった子にとって、これ以上の「がんばり」を求める言葉は、自己否定感を強める猛毒になります。 - 詰問(理由探し): 「なんで行けないの?」「何が嫌なの?」

→前述の通り、本人にも理由は分かりません。答えられないことを問い詰められると、「親を困らせている」という罪悪感で口を閉ざしてしまいます。 - 正論・比較: 「みんな行ってるよ」「将来どうするの?」

→子ども自身が一番気にしていることです。正論を突きつけられると逃げ場を失い、家庭が「安全基地」でなくなってしまいます。

私が一番つらかったのは、周囲からの「やればできるよ」「がんばれ」という励ましでした。

好意で言ってくれるのはわかるのですが、当時の私は、既に限界までがんばって、それでも動けなくなっていた状態。「これ以上、何をどうがんばればいいの?」と追い詰められ、だんだん自分はダメな人間だと思い込んでいくように。

本当に欲しかったのは、励ましではなく「今は休んでいい」という許可で、母はずっとこのように接してくれたのでありがたかったです。

心を軽くする「魔法の言葉(アイ・メッセージ)」

では、どう声をかければ良いのでしょうか? ポイントは、相手を評価・指示する「Youメッセージ(あなたは〜しなさい)」ではなく、自分の感情を伝える「I(アイ)メッセージ(私は〜と思う)」を使うことです。

- 「(あなたが)学校に行かないと困る」→「(私は)あなたが元気でいてくれると嬉しい」

- 「(あなたが)ゲームばかりして心配」→「(私は)一緒にご飯が食べられると安心するな」

そして何より効果的なのは、存在そのものを肯定する言葉です。

「生まれてきてくれてありがとう」「あなたがいてくれるだけで幸せだよ」

照れくさいかもしれませんが、こうした言葉の積み重ねが、子どもの枯渇したエネルギーを最も効率よく回復させます。

2. 生活リズムの乱れ(昼夜逆転)への対応

不登校の子どもの多くが、昼夜逆転の生活を送るようになります。親としては「このままでは社会復帰できない」と焦りますが、ここでも無理な介入は禁物です。

昼夜逆転は「心の防衛反応」

なぜ昼夜逆転するのでしょうか? それは、彼らにとって「昼間の世界」が苦痛だからです。同級生が学校に行っている時間帯は、「自分だけ取り残されている」という罪悪感や劣等感に苛まれます。また、外の物音や人の目に怯える時間でもあります。

一方、深夜は誰もが寝静まり、社会的なプレッシャーから解放される唯一の時間です。昼夜逆転は、傷ついた心を守るための「一時的な避難行動(防衛反応)」だと理解しましょう。

不登校中、私も完全に昼夜逆転していました。

なぜなら、昼間は「みんな学校に行っているのに」という罪悪感や、外の物音に怯えなければならないからです。

それに、おそらく体を動かさないので眠りも浅い。

世の中が寝静まった深夜だけが、誰からも評価されず、責められない「唯一の自由な時間」でした。でも不登校期間が終わったらあっさり戻ったので…あまり心配しなくても良いのでは?と思いますが

無理に戻さず「接点」を作る

この時期に無理やり朝起こそうとすると、親子関係が悪化し、かえって昼夜逆転が長期化します。大切なのは、生活リズムを正すことよりも、家族との「接点」を保つことです。

- 夕食だけは一緒に食べる

- お風呂の時間だけは合わせる

- 起きてきたら「おはよう」と普通に声をかける(昼過ぎでも皮肉を言わない)

心のエネルギーが回復してくれば、「何かしたい」という意欲とともに、自然と生活リズムも整ってきます。焦らずその時を待ちましょう。

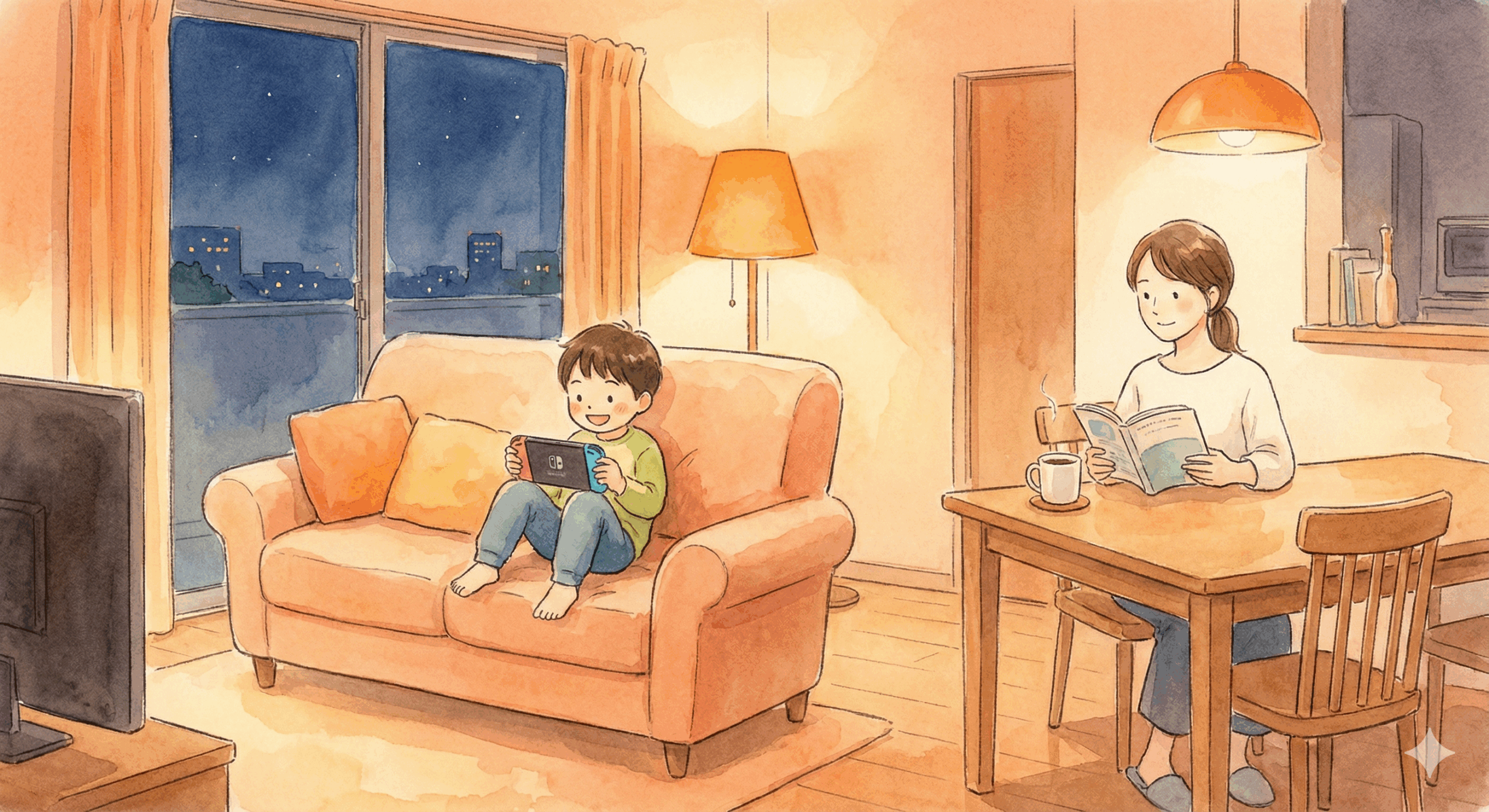

3. スマホ・ゲームとの付き合い方とルール作り

一日中部屋にこもってスマホやゲームばかり…。これは現代の不登校の親御さんが抱える最大の悩みの一つです。しかし、前章でも触れたように、これらは彼らにとっての「シェルター(避難所)」であり「命綱」です。

一方的な禁止は「信頼」を壊す

不安のあまり、ゲーム機を取り上げたり、Wi-Fiを切ったりする強硬手段に出る親御さんもいますが、これは絶対にNGです。

息子が部屋に引きこもってゲームばかりしているのを見て、不安のあまりWi-Fiのコンセントを抜いてしまったことがあります。

結果は大喧嘩。息子は暴れ、その後数日間、一切口をきいてくれなくなりました。

私が奪ったのはゲームではなく、「親への信頼」だったのです。一方的な禁止は、親子関係を壊すだけで何一つ解決しないと痛感しました。

対話による「ゆるやかなルール」作り

では、どうすれば良いのでしょうか? ポイントは、一方的な押し付けではなく、子どもとの「対話」を通じてルールを決めることです。

- 子どもの言い分を聞く: 「どんなゲームをしてるの?」「誰とつながってるの?」と、まずは関心を持って話を聞きましょう。否定せずに聞くことで、子どもは「理解しようとしてくれている」と感じます。

- 親の心配を伝える(Iメッセージ): 「あなたが大切だから、睡眠不足で体を壊さないか心配(私はそう思う)」と、規制の理由ではなく、愛情に基づいた心配を伝えます。

- 妥協点を探る: 「じゃあ、夜中の2時までならOK?」「食事の時はスマホを置く?」など、お互いが納得できる妥協点を探ります。

大切なのは、ルールを守らせること自体ではなく、ルール作りを通じて「話し合いができる親子関係」を築くことです。

4. 学校との賢い連携・付き合い方

最後に、学校との連携についてです。担任の先生とのやり取りがストレスになっている保護者の方も多いのではないでしょうか。

先生に「過度な期待」をしない

まず前提として、学校の先生は多忙を極めています。そして、必ずしも「不登校の専門家」ではありません。熱心な先生ほど、「なんとか登校させよう」と強い登校刺激を与えてしまい、逆効果になることもあります。

学校の先生は教育のプロですが、「不登校心理の専門家」ではありません。多忙な先生に「心のケア」まで求めると、ミスマッチが起きがちです。あと稀に、”古い価値観”の方もいらっしゃいます(元校長先生とか)

「プリントだけポストに入れてほしい」「電話は週1回にしてほしい」など事務的な要望を具体的に、かつ「準備ができたら当方から連絡する」など伝えることで、お互いにストレスのない協力関係が築けます。

具体的な要望を伝える(事務連絡に徹する)

学校との連絡は、感情的な相談よりも「事務的な連絡」に徹する方がうまくいきます。保護者が主導権を持って、具体的な連携方法を提案しましょう。

- 連絡手段と頻度を指定する: 「電話は負担なので、連絡はメールか連絡帳でお願いします」「毎日の連絡は不要です。週に1回、金曜日にまとめてお願いします」

- プリントの受け渡し方法を決める: 「担任の先生が来ると子どもが緊張するので、ポストに入れておいてください」「週に一度、親が学校に取りに行きます」

- 登校刺激を控えてもらう: 「今は医師(または専門家)のアドバイスで休息させています。登校を促す声かけは控えていただき、見守ってください」とはっきり伝えます。

学校は「敵」ではありませんが、子どもの現状を最も理解しているのは保護者です。遠慮せず、子どもを守るための環境調整を依頼しましょう。

結びと次回予告

この章では、声かけ、生活リズム、スマホ、学校連携といった具体的な行動について、経験者の知見を元に解説しました。共通しているのは、「コントロールしようとせず、対話し、環境を整える」という姿勢です。

今日からできる小さな変化(例えば、NGワードを一つ言わないようにする、夕食だけは一緒に食べるなど)から始めてみてください。その積み重ねが、必ず事態を好転させていきます。

さて、家庭での対応が整ってきたら、次は視野を家の外へと広げていきましょう。

🏫 「偏差値」ではない基準で、場所を選びませんか?

フリースクールやオルタナティブスクールを選ぶ際、パンフレットの条件だけで決めてはいけません。

大切なのは、「そこに行けば、うちの子の目が輝くか?」という一点です。

編集長が実際に現地へ足を運び、理念と熱量を確認した「心から信頼できる学び場」だけを紹介する特集コーナーを公開しました。

場所選びの参考に、ぜひ覗いてみてください。

次回は、学校以外の「多様な学びの場・居場所」について解説します。

- フリースクール、適応指導教室、通信制高校などの選択肢

- 我が子に合う「居場所」の探し方・見極め方

- 不登校からの進路選択(高校・大学受験)の実態

「学校に戻る」だけがゴールではありません。多様な選択肢を知ることで、親子の未来への不安を希望に変えていきましょう!

参考文献

- 文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」

- 日本小児精神神経学会「不登校の対応ガイドライン」

- ひきこもりUX会議「不登校・ひきこもりの当事者・経験者実態調査」