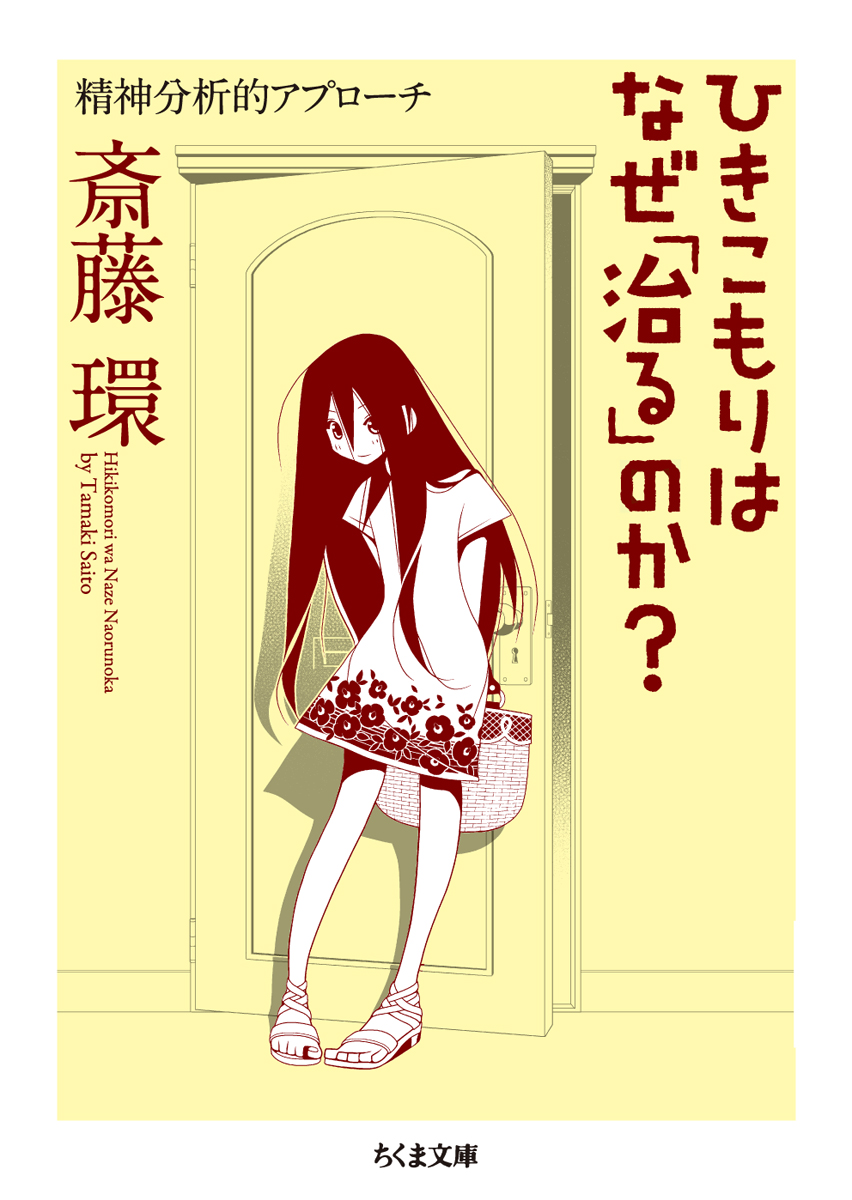

・書籍タイトル: ひきこもりはなぜ「治る」のか? 精神分析的アプローチ

・著者: 斎藤環

・出版社: 筑摩書房

・ご購入はこちらから:

https://amzn.asia/d/fTt6peL

ひきこもりが「治る」とはどういうことか?

「ひきこもり」という問題は、もはや一時的な社会現象ではなく、現代の日常の風景に溶け込みつつあります 。しかし、この状態に直面したとき、「どうすればいいのか」という具体的な方法論ばかりが求められ、その根底にある「なぜこのような状態になるのか」という理論的な理解は置き去りにされがちです 。

本書は、長年ひきこもり問題の最前線に立ち続けてきた精神科医である著者が、自身の講演記録をもとに、精神分析的な視点からひきこもりの支援や治療のあり方を、理論的な側面から深く解説するものです 。

「ひきこもりはなぜ『治る』のか?」という、一見奇妙なタイトルには、「必ずしも病気とはいえないひきこもりを治療するとはどういうことなのか」という、この問題の本質を問う著者の根本的な問いが込められています 。実践の前に、理論の基礎に立ち返ることを促します。

ポイント: 病気ではない状態を「治療」する意味

本書の核心は、ひきこもりを「治すべき病気」として単純に捉えることへの懐疑から始まります。この状態を病気と見なさない場合、では支援や治療は一体何を目的とし、どのように進められるべきか?という、精神医学・心理学の根本的な問いに焦点を当てています。特に、メラニー・クラインとジャック・ラカンの理論が、ひきこもりの「回復」プロセスを理解するための強力な枠組みとして導入されています。

- 償いの衝動:ひきこもりは、クラインが提唱した妄想-分裂ポジション(Paranoid-Schizoid Position)と呼ばれる、外界を「良いもの」と「悪いもの」に二分し、悪いものから自分を守ろうとする原始的な心の状態が、長期にわたり優位になっている状態として解釈されます。 しかし、「治り」へのプロセスは、この防衛的なポジションから、抑うつポジション(Depressive Position)へと移行することで始まります。抑うつポジションとは、外界の「良い部分」と「悪い部分」を一つの全体として受け入れ、これまで破壊的であった自らの衝動に対して償い(Reparation)を試みようとする心の成熟の段階です。ひきこもりから回復し、外の世界へと自ら手を伸ばす行為は、この償いの衝動に突き動かされた「自己変容の試み」であると理論づけられます。

- 社会との新しい接続点を:ジャック・ラカンの理論では、ひきこもりは、言語や社会のルール、すなわち象徴界(Symbolic Order)への統合に失敗した、あるいは抵抗している状態として捉えられます。学校や社会という「象徴界」が提示するルール(時間割、成績、役割)が受け入れられないとき、子どもはそれを拒否して「現実界」の安全地帯である自室へと撤退します。 この視点から見ると、「治る」こととは、単に学校に戻ることではなく、社会の既存の象徴界に従属するのではなく、自ら言葉や表現を駆使して、自分自身の意味づけの体系、すなわち代替の象徴界を構築し、社会との新しい接続点を見つけるプロセスであると解釈できます。

- 「治りたい」と「治されたくない」の葛藤:著者は、当事者の内部にある「治りたい」という願いと、「治されることで、外部のルールに屈することになる」という無意識的な抵抗(治されたくない)との間の複雑な葛藤こそが、支援の現場で最も乗り越えがたい壁であると指摘します。精神分析的な理解は、この逆説的な心理構造を解体し、当事者が自己の力で葛藤を乗り越えるための理論的支柱を提供します。

この本について

・独自の観点

本書の強みは、長年の臨床経験に裏打ちされた、ひきこもりという現象の深層にある心理構造を学術的な視点から解体・分析している点です。特にラカン、コフート、クライン、ビオンなど心理学者の理論を専門的に、しかしわかりやすく紐解きつつ家族に実践的な対応方針を示していきます。

・相対評価

- 理論(抽象) ⇔ 方法(具体): 理論(抽象)に特化。ひきこもり支援の理論的基盤と精神分析的アプローチの解説が中心です。

- ドライ(客観) ⇔ ウェット(感情): ドライ(客観)。著者の冷静かつ批判的な学術的視点に基づいて論が進められます。

- 今すぐ(短期) ⇔ じっくり(長期): 長期に特化。問題の根本的な理解と、支援の倫理観・哲学を問うています。

- 当事者目線 ⇔ 支援者目線: 支援者目線に特化。支援者や専門家が、自身の支援のあり方を理論的に再確認するためのものです。

- ポジティブ(肯定的) ⇔ ニュートラル(客観的): ニュートラル。現象を肯定的に捉えるのではなく、その構造と「治療」の意味を客観的に問い直します。

- 発達特性との関連度: 3。直接的な特性論ではないものの、ひきこもりの背景にあるパーソナリティの偏りなど、臨床的な視点から間接的に関連します。

まとめ: 「治る」とは、理論を理解した上で始まる「自己変容」

本書は、不登校が長期化し、ひきこもりへと移行しつつある子どもの保護者に対し、「今、わが子に起きていることは、単なる甘えや病気という枠には収まらない」という、深い理論的洞察を提供します。

親自身が精神分析的な視点、特にクラインの償いの概念やラカンの象徴界の概念を理解することで、子どもの引きこもりという防御的な行動を、「自己の成長のための苦闘」として捉え直すことができるようになります。

「治る」こととは、外部からの強制ではなく、当事者が内面の葛藤と向き合い、自らの力で生を切り開いていく「自己変容のプロセス」である。この深い理解が、親の焦りを手放し、子どもを信じて見守るための確固たる土台となるでしょう。

ご購入はこちらから

https://amzn.asia/d/fTt6peL

スガヤのふせん ~個人的ブックマーク

約200ページの薄い本ですが、読みやすい文体とはいえそれなりに専門的な精神分析理論を取り入れていきますので、結構な読書体力を使います。こと当事者性が高く、精神的に余裕がない場合は、一度他の本を迂回することをオススメします。

または理論部分を飛ばし、1章「「ひきこもり」の考え方」うち「不登校の問題」、および5章「家族の対応方針」だけ読むと、とても実際的です。こと筆者の視点は「本人」寄りで、本人の気持ちや”メッセージ”に寄り添った上、関わる家族に対してその関わり方をアドバイスしていきます。

まず考えていただきたいのは、不登校とかひきこもりという行為は、かならずある種のメッセージを含んでいるということです。本人が何かを訴えようとしているものとして、周囲は理解する必要があります。一概に「困った現象」として、頭ごなしに否定したり叱ったりするのではなくて、とりあえずメッセージとして理解を試みることをお勧めします。(「不登校の問題」より)

もう一つ、不登校に関して大事なことは、「再登校させるかどうか」ということを、あまり最初から問題にすべきではないということです。不登校を巡る議論がずっと錯綜しているのは、「再登校是か非か」という議論に話が終始しがちだからです。この「再登校是か非か」という問題は、必ずイデオロギー論争になってしまいます。学校が好きな大人は学校に行かせようとするし、学校嫌いの大人は、学校はダメだから行かせるなというし、そういう部分で非常に不毛な争いに陥ってしまうわけです。

しかし、それは大人の事情でしかありません(「子どもが元気になるかが問題」より)

そのとおり、”大人の事情”をそのまま子どもに押し付ければ、誤解はおろか「二重に間違いを犯してしまう」ことになります。ときに予備知識を捨て、ある程度白紙の状態になってから、子どもにじっくり向き合い話を聞いてみる…そんなシンプルで当たり前の方法が、子どもの「元気」を引き出していくのでしょう。

なお筆者は、ひきこもりを「座敷わらしのようなもの」として、丁寧に扱うことを薦めています。

神様に「いつまでそんなふうにしているの」とか「明日から職安に行け」とかいう人はいないでしょう。いたら罰が当たります。神様にお願いをきいてもらおうと思ったら、どうすべきでしょうか?そう、お祈りをします(「家族の対応方針」より)

そんな風に、著者のユーモアも交えつつ読みやすい本です(なにより精神分析の解説部分は、哲学的な勉強にもなりました)。ぜひ、少し余裕があるときの一読を