スミレ、まる、いと、スガヤ

フリースクールは「第2の学校」です。選び方のコツ、費用のリアル、そして全国の「学びの多様化学校(旧不登校特例校)」の最新リストまで、経験者と専門家の視点で徹底解説します。

はじめに:学校以外の居場所を見つける

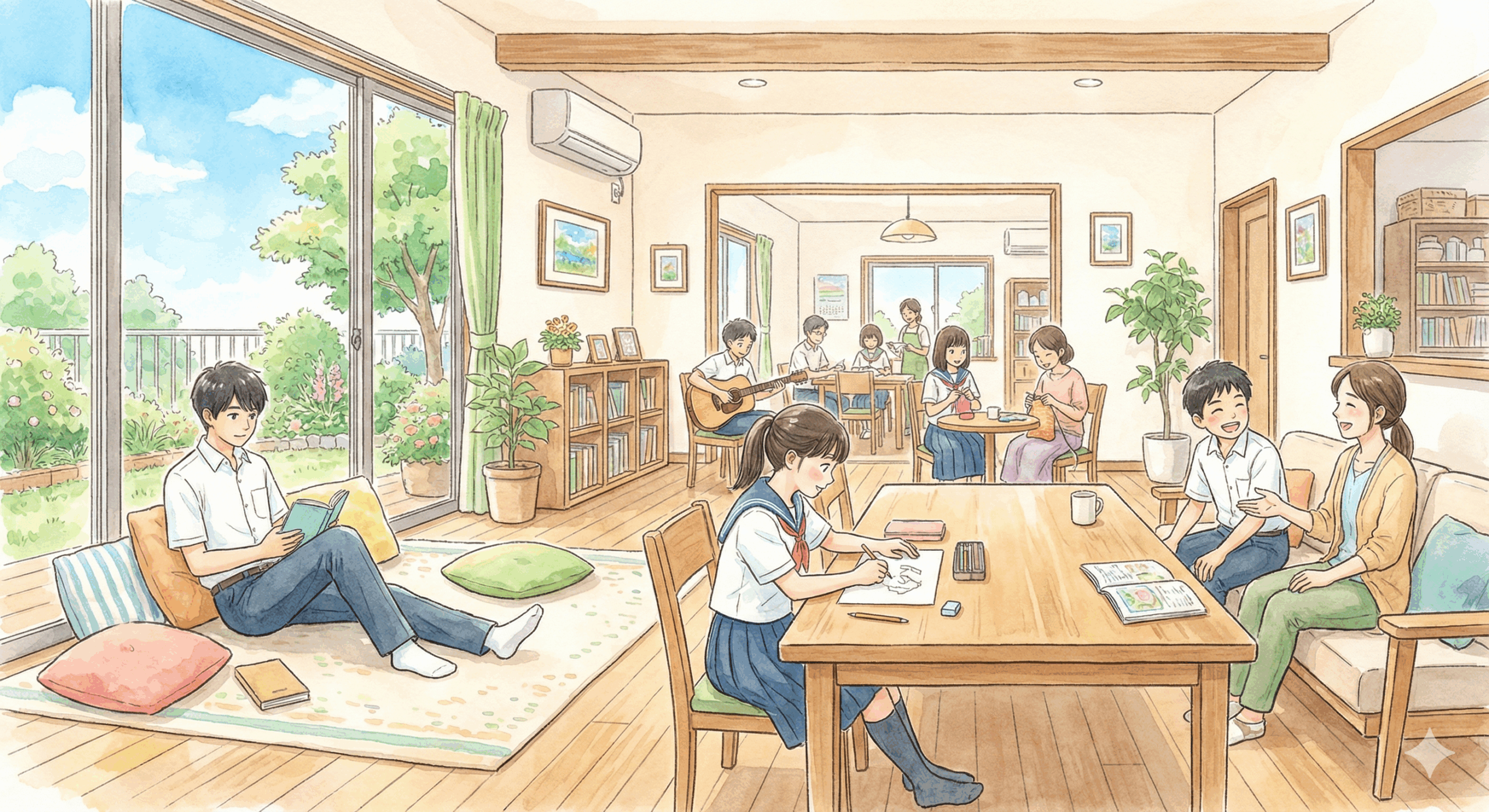

不登校の子どもたちにとって”学校以外にも安心できる居場所”があることはとても大切です。その一つがフリースクールであり、学校に通うことが難しい子どもたちに対して、それぞれの状況に合わせた学びや体験の場を提供する場所です。

フリースクールでは、学習だけでなく相談や体験活動を通して、“子どもたちが自分らしく過ごせる環境”を大切にしています。学校生活にうまくなじめなかったり、特別な支援が必要だったりする子どもにとって、安心して心を落ち着けることができる場所になることも少なくありません。

この記事では、フリースクールの選び方やメリット・デメリットに加え、文部科学省が推進する「学びの多様化学校(旧:不登校特例校)」の全国リストも掲載しています。

フリースクールの評判と実態

メリット

フリースクールは、不登校の子どもたちにとって安心できる居場所です。学校や家庭でのストレスから解放され、自分のペースで学び直したり休養したりすることができる環境があります。

- 少人数制や個別指導で集中しやすい

- 学習意欲や成果を認めてもらえ、自己肯定感が高まる

- 通学が難しい子どもは、オンラインで学習や交流ができる

- フリースクールをきっかけに、理系進学や海外留学に挑戦するなど将来の可能性を広げる例もある

デメリット(費用と進路)

一方で課題もあります。

- 運営主体や理念がさまざまで、内容にばらつきが大きい

- 正式な学校ではないため、高校卒業資格がそのまま得られないことが多い

- 在籍校で”出席扱い”となるためには、学校や保護者との連携や校長判断が必要

- 費用が公立学校より高め(入学金5〜20万円、月額3〜10万円程度)

(保護者:いと より)

正直、フリースクールの費用は家計に響きます。「高いお金を払って、もし行かなくなったら…」と不安になるのも当然です。

でも、私はそれを「心の安全を買うための必要経費」と割り切りました。

家にこもって親子で煮詰まるより、週に数回でも外の空気を吸って、笑顔で帰ってくるなら、それは塾代以上の価値がある投資だと思えたからです。

体験談

実際に通った子どもや保護者からは、こんな声が寄せられています。

- 「勉強しない日があっても受け入れてもらえたことで、罪悪感やプレッシャーから解放され、心が安定した」

- 「家庭内での暴言や暴力が減り、親子関係が改善した」

- 「将棋やプログラミングを通じて算数や英語を学びたいという意欲がめばえた」

- 「自分に合ったペースで自信をつけることができ、合宿の実行委員長などに挑戦できた」

- 「遠方だったが雰囲気の良さに惹かれて丸4年通った」

- 「オンラインで出会った友達と実際に会い、すぐに打ち解けられた」

フリースクールとは:定義と役割

ここで改めて、フリースクールについて見ていきましょう。

定義

フリースクールは、学校教育法で定められた正式な学校ではありません。その運営のかたちもさまざまで、NPO法人が約4割、会社組織が2割ほど、そのほか個人や任意団体によって運営されているところもあります。制度的な制約が少ない分、それぞれの施設が独自の方針を持ち、活動内容もバラエティ豊か。学習に力を入れているところもあれば、体験活動やコミュニケーションを重視するところもあります。

役割:シェルターとしての機能

フリースクールの大きな役割は、不登校の子どもたちに”安心できる居場所”と”学びの機会”を提供することです。

- 子ども一人ひとりの自主性や興味を尊重する

- 自己肯定感を育てる

- 心身の成長をサポートする

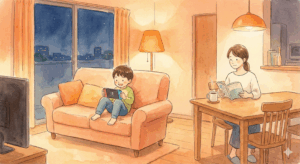

フリースクールは、子どもたちが”学校に行けない=ダメなこと”と思い込んで自己否定に陥るのを防ぐための“シェルター的な役割”も果たしています。安心できる居場所があることで、子どもたちは「もう一度やってみよう」という気持ちを取り戻しやすくなるのです。

(元当事者スタッフ:ゼリー より)

学校が全てだと思っていた頃、私は「息の仕方」を忘れていました。

でも、学校の外には、いろんな大人がいて、いろんな生き方がある。

フリースクールや地域の居場所は、私にとって「学校以外の空気を吸える場所」でした。そこで深呼吸ができたから、また歩き出せたんだと思います。

子どもに合ったフリースクールの選びかた

フリースクールのタイプ

フリースクールの活動目的や理念はさまざまですが、主に次のような5つのタイプに分けられます。

- 居場所重視型:子どもたちが安心して過ごせる「居場所」となることを目的とする

- 学校復帰型:再登校をゴールに据え、学習や生活習慣を整える

- 専門サポート型:教育者や心理士など専門家が関わり、個別の課題に対応する

- 医療連携型:医療機関と協力し、心身のケアと学びの両立を支援する

- 訪問型・オンライン型:通学が難しい子どもに対し、自宅での学習や生活支援を行う

【実例】編集部が現地で見た「オススメスクール」

「選び方の理論はわかったけど、実際にはどんな場所があるの?」

編集部が実際に足を運び、理念と環境を厳しくチェックした「注目の学び場」をご紹介します。

>フリースクール/居場所 探訪レポート ※随時更新

(編集長:スガヤより)

HPが立派でも、実際に行ってみないと雰囲気は分かりません。見学時は以下の3点をチェックしてください。

1. スタッフと子どもの距離感(管理しすぎていないか?)

2. 通っている子どもたちの表情(楽しそうか?)

3. 我が子が「ここなら来てもいいかも」と言ったか

親の希望ではなく、子どもの「肌感覚」を最優先に選ぶことが、ミスマッチを防ぐ唯一の方法です。

エネルギーを回復するプロセス

不登校を経験した子どもがフリースクールで少しずつエネルギーを回復していく過程は、

①個人のステージ

②対人関係のステージ

③環境のステージ

という3つの段階に分けられます。

個人のステージ

学校で感じていた”強制感”や”窮屈さ”から解放され、フリースクールでは”強制されない安心感”を得ることができます。その中で自己決定ができるようになり、自分らしさを取り戻すことができるようになります。さらにフリースクールには”遅刻”の概念がなく、プレッシャーなく”規則正しい生活を整えるきっかけ”が得られます。

対人関係のステージ

“上下関係”や”いじめ”を取り除くといった方針のもとで、思ったことを素直に言える環境が整っています。これにより良好で素直な人間関係を築くことや、同じ経験を持つ仲間と違いを認め合い、尊重し合うことができるようになります。

環境のステージ

カフェでの就労体験など、フリースクールならではの”特別な体験”を通じて、自己成長の機会を得ることができます。これは社会に出るための準備となり、親子関係の改善(ほどよい距離感や適切なサポート)にもつながります。

(元当事者スタッフ:スミレより)

フリースクールに通って元気になったからといって、必ずしも学校に戻る必要はありません。

私は「学校以外の場所」で自信を取り戻し、そのまま自分の道(教員)を見つけました。

大事なのは「どこに所属するか」ではなく、「どこなら自分が笑っていられるか」です。フリースクールはその一つの有力な選択肢になるはずです。

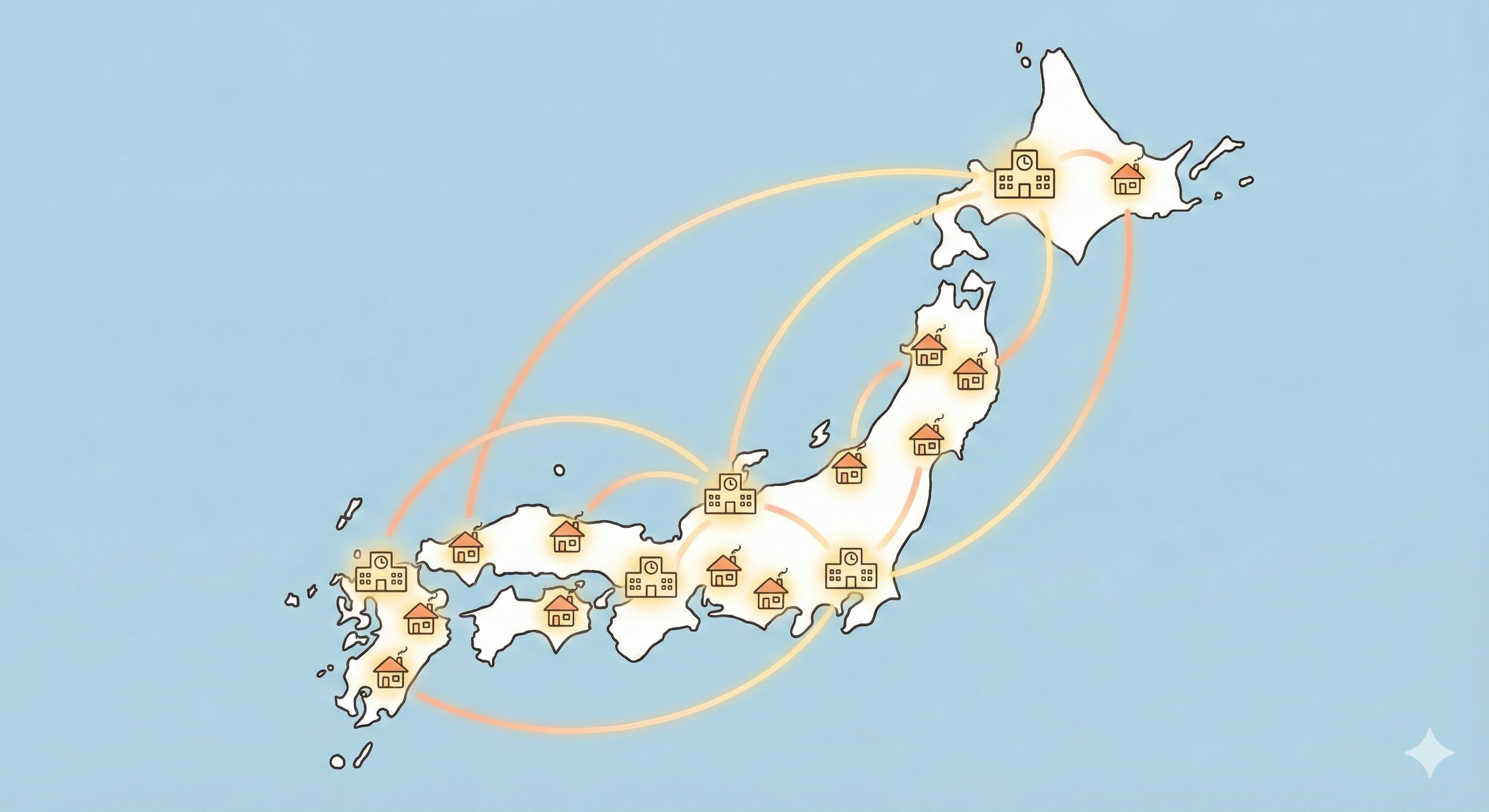

【全国版】学びの多様化学校(不登校特例校)リスト

文部科学省が指定する「学びの多様化学校(旧:不登校特例校)」は、不登校児童生徒の実態に配慮した特別なカリキュラムを実施する公的な学校です。

以下に全国の設置校をまとめました。お近くの学校を探す際の参考にしてください。

※情報は日々更新されています。最新の詳細は各教育委員会や学校の公式サイトをご確認ください。

1. 本校型(独立した学校)

独立した学校として設置され、学校全体で独自の教育課程(カリキュラム)を実施している学校です。

- 八王子市立高尾山学園小学部・中学部(東京都八王子市)

- 京都市立洛風中学校(京都府京都市)

- 星槎中学校(神奈川県横浜市 / 私立)

- 東京シューレ葛飾中学校(東京都葛飾区 / 私立)

- 京都市立洛友中学校(京都府京都市)※夜間中学併設

- 星槎名古屋中学校(愛知県名古屋市 / 私立)

- 星槎もみじ中学校(北海道札幌市 / 私立)

- 西濃学園中学校(岐阜県揖斐郡 / 私立)

- 東京シューレ江戸川小学校(東京都江戸川区 / 私立)

- 星槎高等学校(神奈川県横浜市 / 私立)

- 岐阜市立草潤中学校(岐阜県岐阜市)

- 白石市立白石南小学校・白石市立白石南中学校(宮城県白石市)

- ろりぽっぷ学園小学校(宮城県仙台市 / 私立)

- 東京みらい中学校(東京都足立区 / 私立)

- 生野学園高等学校(兵庫県朝来市 / 私立)

- 大阪市立心和中学校(大阪府大阪市)※令和6年新設

- 玖珠町立くす若草小中学校(大分県玖珠町)※令和6年新設

- 上山市立西郷小学校・上山市立西郷中学校(山形県上山市)※令和7年新設

- 三重県立みえ四葉ヶ咲中学校(三重県津市)※令和7年新設

- 生野学園中学校(兵庫県朝来市 / 私立)※令和7年新設

- 福岡市立百道松原中学校(福岡県福岡市)※令和7年新設

- 宮崎市立ひなた中学校(宮崎県宮崎市)※令和7年新設

- 東表中学校(沖縄県 / 私立)※令和7年新設

※西原・与那原・南風原・津嘉山・八重瀬に教室を展開

2-2. 学びの多様化学校(分校型)

既存の学校の「分校」として設置され、本校とは異なる独自のカリキュラムで運営されている学校です。

- 大牟田市立宅峰中学校 ほしぞら分校(福岡県大牟田市)※令和6年新設

- 鎌倉市立御成中学校 由比ガ浜中学校(神奈川県鎌倉市)※令和7年新設

- 神戸市立湊翔楠中学校 みらいポート(兵庫県神戸市)※令和7年新設

- 宇美町立原田小学校 ハピネス分校(福岡県宇美町)※令和7年新設

- 宇美町立宇美南中学校 ハピネス分校(福岡県宇美町)※令和7年新設

2-3. 学びの多様化学校(分教室型)

既存の学校の中に「特別な教室(クラス)」として設置されているタイプです。別室登校に近い形態ですが、正式な教育課程として認められています。

- 調布市立第七中学校 はしうち教室(東京都調布市)

- 福生市立福生第一中学校 7組(東京都福生市)

- 大田区立御園中学校 みらい学園(東京都大田区)

- 富谷市立富谷中学校 西成田教室(宮城県富谷市)

- 大和市立引地台中学校(神奈川県大和市)※教室設置

- 三豊市立高瀬中学校(香川県三豊市)※夜間中学併設

- 世田谷区立世田谷中学校 ねいろ(東京都世田谷区)

- 大和郡山市立郡山北小学校 ASU(奈良県大和郡山市)

- 大和郡山市立郡山中学校 ASU(奈良県大和郡山市)

- 大田区立大森第四小学校 みらい学園初等部(東京都大田区)※令和6年新設

- 北方町立北学園 オンリー1(岐阜県北方町)※令和6年新設

- 高山市立宮中学校 にじ色(岐阜県高山市)※令和6年新設

- 延岡市立南浦中学校 熊野江教室(宮崎県延岡市)※令和6年新設

- 棚倉町立棚倉中学校(福島県棚倉町)※令和7年新設

- リリーベール小学校 リリーガーデン(茨城県水戸市 / 私立)※令和7年新設

- 習志野市立袖ヶ浦西小学校(千葉県習志野市)※令和7年新設

- 浦安市立浦安中学校 UMI(千葉県浦安市)※令和7年新設

- 港区立御成門中学校(東京都港区)※令和7年新設

- 町田市立山崎中学校 ゆめのき(東京都町田市)※令和7年新設

- 府中市立浅間中学校 かがやき(東京都府中市)※令和7年新設

- 美作市立作東中学校 樸学園(岡山県美作市)※令和7年新設

2-4. 高等学校の不登校特例コース

既存の高校の中に、不登校経験者や学び直しを希望する生徒向けの「専門コース」として設置されています。

- 鹿児島城西高等学校 ドリームコース(鹿児島県日置市 / 私立)

- NHK学園高等学校 ライフデザインコース(東京都国立市 / 私立)

- 精華高等学校 フリーアカデミーコース(大阪府堺市 / 私立)※令和6年新設

- 岡山県美作高等学校 Bloomコース(岡山県津山市 / 私立)※令和6年新設

- 星槎国際高等学校 リベラルアーツコース(北海道札幌市 / 私立)※令和7年新設

- 秋田修英高等学校 ステップUPコース(秋田県大仙市 / 私立)※令和7年新設

- 福岡海星女子学院高等学校 ブライトコース(福岡県福岡市 / 私立)※令和7年新設

- 福岡県立小郡高等学校 みらい創造コース(福岡県小郡市)※令和7年新設

- 慶成高等学校 至誠コース(福岡県北九州市 / 私立)※令和7年新設

まとめ

フリースクールや学びの多様化学校は、不登校の子どもたちにとって、自己肯定感を育み、再登校や将来の自立に向かうための大切なきっかけとなる場所です。

支援のゴールは”学校に行くかどうか”ではなく、“子どもが安心して学べる環境を見つけること”です。そのためには、家族でよく話し合い、子どもにとっていちばんの選択肢を見つけることが大切です。

参考文献

- 文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」

- 文部科学省「学びの多様化学校(いわゆる不登校特例校)の設置者一覧」

- フリースクール全国ネットワーク「フリースクールとは」

- 広田 照幸『不登校・ひきこもりの社会学』