前回までの記事では、『不登校の小さなサイン』や『不登校のカゲに潜む子どもの心理とは』をとりあげました。

この記事では一歩踏み込んで、

①そもそも不登校とは、どのような時代や社会のながれとともにどう変化してきたのか

②共通する根本的な理由は何なのか

を探りながら、不登校の初期対応で大切にしたいポイントについて考えていきます。

はじめに

不登校の原因をめぐる背景

増え続ける不登校

子どもの不登校は年々増え続け、現在は過去最多を更新しています。そして、その影響は勉強の遅れだけではなく、子どもの将来の自立や社会での生活にも関わってきています。

不登校の原因のとらえ方の変化

不登校の原因は、時代によって考え方が変化してきました。

昔は”学校恐怖症”と呼ばれ、母子の関係や家庭の問題が大きいとされていました。

一方で、

- つめこみ教育

- 厳しい校則

- 体罰

- いじめ

など、学校の環境に原因があるという考え方も出てきました。

それに合わせて呼び方も変化しています。

以前は”登校拒否”という言葉がよく使われましたが、精神的な病気を思わせる表現を避けるために、1998年から文部科学省は”不登校”という呼び方を使用するようになりました。

現在では、この言葉自体が本当に適切かどうかも議論されています。

教師不足という課題

最近では、先生の数が足りないことも不登校増加の一因だといわれています。

子ども一人ひとりにしっかりと向き合う時間がなくなり、心の不安に気づけなかったり、早めに対応できなかったりするのです。

教師不足の背景には、

- 心身の不調

- 若手の減少

- 高齢化

といった要因があります。さらに、新しい制度やICT導入による負担も加わり、先生の疲れが大きくなっています。

結果として、特別な配慮を必要とする子どもへの支援が十分に届かなくなっているのです。

家庭の変化

共働き世帯が増え、親が子どもと向き合う時間をとりにくいことで、子どもが悩みを打ち明けることが難しくなっています。また、親同士の協力や役割分担のバランスも、子どもの心の安定に深く関わっています。

認識のズレ

先生、子ども、保護者の間で”不登校の原因”についての考え方にズレがあります。

不登校の原因について、”生活リズムの乱れ”や”心身の不調”が原因だと答えた子どもや保護者が7〜8割だった一方で、先生は2割弱しかいませんでした。

この“認識のズレ”が、本当の原因を見つけにくくしているのかもしれません。

選択肢が広がった社会

一方で、学校以外の学びの場が増えたことも影響しています。

フリースクールや通信制高校などが広がり、子どもたちが「学校に行かない」という選択をしやすくなっています。SNSなどを通じて不登校を選んだ仲間の存在を知り、「自分もそうしていいんだ」と思えるようになった子もいます。

また、「学校に行くことだけが成功ではない」という考え方が広がり、子どもたちに多様な道が見えてきたことも背景のひとつです。

不登校の原因は、本人の心や学校の人間関係だけではありません。実は、家庭の経済状況や地域の教育熱といった『環境』も大きく影響しています。 この社会的な背景については、不登校ブックガイド『教育格差』(松岡亮二)で、データと共に詳しく解説しています。

不登校は誰にでも起こりうること

こうした背景から、不登校は”特別な子の問題”ではなく、“誰にでも起こりうること”と考えられるようになってきています。

不登校の主な原因

不登校の原因は一つではなく、

- いじめ

- 友人関係のトラブル

- 成績の伸び悩み

- 先生との関係

- 家庭環境の変化

- 心身の不調

- 生活リズムの乱れ

といったいくつもの要因が絡み合っています。

これらを大きく分けると、

- 子ども自身の内面や特性に関わる”子ども因子“

- 親子関係や家庭の状況に関わる”家庭因子”

- 学校環境や先生との関係に関わる”学校因子”

この3つが重なり合い、”心身の不調”や”生活リズムの乱れ”としてあらわれることで、不登校につながっていきます。

子ども因子

子ども自身に関する要因でもっとも多いのは、”無気力”や”不安”です。

「何もしたくない」「めんどくさい」という言葉の裏には、集団生活の疲れや「どうせ分かってもらえない」という悲しい諦めが隠れていることがあります。

(例)

- このままではいけないという焦り

- 将来への不安

- 他の子と比べてできない自分への嫌悪感

- 親に迷惑をかけているという罪悪感

まじめで頑張り屋さんほど「行かなきゃ」と自分を追い込み、苦しくなってしまいます。

さらに、”どう思われるか分からない恐怖”や”昔の元気な自分を知っている同級生に今の姿を見せる恥ずかしさ”から劣等感を強めてしまう子もいます。

心身の不調

- 「夜眠れない」「朝起きられない」といった生活リズムの乱れ

- 頭痛・腹痛などの身体的な不調

- 落ち込み・イライラなどの精神的な不調

発達特性に関わる要因(ADHD、ASD、学習障害など)

- 感覚過敏で体操服を着るのがつらい

- 給食の味や食感を受け入れにくい

- 急な切り替えが苦手

学業不振

- 勉強についていけない不安

- 宿題の多さ

- テストへのプレッシャー

- 小学校でトップだった子が進学後に成績が落ち込み、「居場所がなくなった」と感じるケース

家庭因子

家庭の中の問題も大きな要因です。

(例)

- 親子の関わり方

- 両親の離婚や転職、身近な人の死といった環境の変化

- 家庭内の不和

- ひとり親家庭でのプレッシャーや劣等感

こうした変化が子どもに強いストレスを与え、学校に行けなくなることがあります。

学校因子

(例)

- いじめ

- 友人関係のトラブル

- 部活動の厳しさや人間関係

- 教師との相性や指導の厳しさ

- 校則や制服、行事のストレス

こうした要因が重なり、不登校につながります。最近では、教師不足によって子どもへの目配りが行き届かず、小さな変化を見逃してしまうケースも増えています。

インターネットやゲームの影響

インターネットやゲームの使い過ぎも不登校の要因の一つです。

不登校の子どもの多くが、一日中ゲームやスマホに没頭しているといわれています。ゲームは一時的な逃げ場になる一方で、現実世界との距離を広げてしまうこともあります。

大切なのは、

- 時間管理

- ルールづくり

- 現実世界での居場所作り

しかし、そこまでたどりつかずにずるずると依存してしまうケースが多いのが現状です。

不登校からの回復にむけて

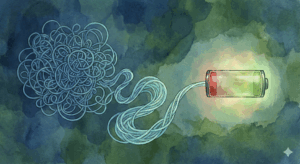

不登校の子どもたちに共通しているのは、“心と体のエネルギー切れ”の状態であることです。

エネルギーが完全になくなってしまうと、学校どころか外に出る元気も残っていません。まずはその現状を理解し、回復の準備を整えることが大切です。

回復の道のり

子どもの不登校は、一般的に①混乱期②低迷期③回復期の3つに分けて考えられます。

混乱期

不登校の初期にあたる段階です。

子どもは不安や焦りを抱えながらいまの自分を保とうとしますが、思うようにいかずイライラが募り、混乱が深まっていきます。やがて疲れ果て、自暴自棄になることもあります。

よく見られるサイン

- 遅刻や欠席が増える

- 成績が落ちる

- 元気や会話が減る

- イライラが増える

- 寝つきが悪くなる、食欲が落ちる(または過食になる)

低迷期

子どもが混乱を避けて安定を求める段階です。

一方で、将来への不安や周囲への疑心暗鬼が強まります。生活リズムの乱れによって昼夜逆転し、ゲームや音楽に没頭して自室にこもることが多くなります。

よく見られるサイン

- 家族との関わりを避ける

- “何もできない自分”への罪悪感を抱く

- 「今さら学校に戻るのは気まずい」という不安を感じる

回復期

子どもが少しずつ自分を励まし、「頑張ってみよう」という気持ちが芽生える段階です。社会とのつながりを求める姿勢も戻ってきます。

よく見られるサイン

- 家族との会話が増える

- 勉強や進路を気にしはじめる

- 散歩や運動をはじめる

- 宅配や来客に対応できる

- 電話に出られるようになる

また、「暇だ」「やることがない」といった言葉が多く出るのは、回復のサインです。

心の回復の4段階

心療内科医・明橋大二氏は、回復のプロセスを①身体症状②感情の噴出③言語化④親離れの4段階に整理しています。

①身体症状

学校を意識すると体調不良になる。休養をとることで少しずつ楽になる。

②感情の噴出

「イライラする」「死にたい」など感情があふれだす。親の愛情が自己肯定感を育てる大切な時期。

③言語化

「あのとき辛かった」と言葉で振り返れるようになる。相づちやオウム返しで受け止めることが大切。

④親離れ

自分の気持ちを整理し、自立へ向かって歩み始める。

大切な視点

忘れてはいけないのは、“回復=学校復帰”ではないということです。

本当に大切なことは、子どもが心と体のエネルギーを取り戻し、自分らしく生き生きと過ごせるようになることなのです。

保護者ができること

初期段階で保護者がもっとも大切にすべきなのは、“子どもとしっかり向き合うこと”です。

「学校に行けているから大丈夫」「行けなくなったら大変」ではなく、「行けてしまっているだけ」だったのかもしれないと気づくことが第一歩になります。

①無理に登校を促したり、理由を問い詰めたりせず、まずは子どもの「今は学校に行きたくない」という気持ちを尊重しましょう。

そのうえで、

- 「ここまでよく頑張ったね」と労う

- 「話したくなったら話してね」と伝える

こうした言葉が、子どもに安心感を与えます。

②次に大切なのは、「話したい」と子どもが思えるその時まで、“じっくりと待つこと”です。

そして、話し出したら真剣に耳を傾け、ありのままを受け入れる姿勢でいましょう。子どもの心は親が想像している以上に傷ついていることが多く、つらかった出来事を振り返って語れるようになるまでには時間がかかるものです。

③また、親だけで抱え込まず、学校や専門家との連携も欠かせません。

(例)

- 教員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー

- 教育支援センター、児童相談所

- 不登校支援団体

こうした専門機関とつながることで、子どもの回復の道が開けます。さらに、子どものことだけでなく、親自身のストレスについても相談できる場を持つことが大切です。

④そして、少し余裕が出てきたら、”生活リズム”を整えることを意識しましょう。

(例)

- 朝はできるだけ決まった時間に起きる

- 昼夜逆転を防ぐ

- 適度な運動や日光を取り入れる

これらは心を安定させる効果があります。学業の遅れが気になるかもしれませんが、まだそのタイミングではありません。

あせらず、どっしりと構えること。

これが、保護者にできる最大のサポートです。

やってはいけないこと

無理に登校を促さない

この時期の子どもに対しては、積極的に登校を迫るのは逆効果です。

「明日は絶対に行きなさい」「休んでばかりじゃダメ」といった言葉は、大きなプレッシャーになり、さらに子どもを追い詰めてしまいます。親の「できるよ」「頑張れるよ」といった励ましの言葉でさえ、子どもを追い込むことがあります。

さらに、「明日は必ず行く」といった具体的な目標を立ててしまうことも、子どもが責任感や罪悪感に押しつぶされ、かえって強い登校拒否に結びつくことがあります。

理由を問い詰めない

学校へ行かない理由をしつこく尋ねるのも避けましょう。

子ども自身も「なぜ行けないのか」をはっきり説明できないことが多いからです。問い詰められると、親を納得させるためにとっさに理由を作ったり、本当の悩みとは違うことを言ったりしてしまいます。

親の不安を子どもにぶつけない

“学校に行かないと親が困る”というメッセージを出すのも逆効果です。

「頑張って」「将来のために」といった言葉は、一見子どものために見えても、実は親の安心感や世間体を守りたい気持ちから出ていることもあります。このズレがあると、子どもは「理解してもらえない」と感じ、親子関係がこじれてしまいます。

まとめ

不登校からの回復とは、”学校に戻ること”ではありません。

心が「もう無理」とSOSをだし、エネルギーを使い果たした子どもが、自分らしい人生をもう一度歩むための新しいスタートラインに立つことだと言えるでしょう。

不登校は怠けや甘えではなく、本人・家庭・学校といった要因が複雑に絡み合った結果です。 その奥には”わかってもらえないつらさ”や言葉にできないモヤモヤが隠れていることが多いのです。

大切なのは、この”充電切れのサイン”を理解し、あせらずに子どもの回復を見守ること。

回復の道のりは人それぞれですが、保護者にできることは原因を問い詰めることではなく、家庭を安心できる”安全基地”にすることです。 そして、一人で抱え込まず、学校や専門機関とチームを組んで子どもを柔軟に支えていくこと。 そうした積み重ねが、”不登校”という困難を子どもの大きな成長へとつなげていきます。

次回は、不登校の”中期段階”に焦点をあて、どのように回復が進んでいくのかについてご紹介します。

参考文献

- 藤井義久 (2025). 登校回避要因と登校促進要因に関する質的研究―KJ法による自由記述の分析を通して―. 岩手大学教育学部附属教育実践・学校安全学研究開発センター研究紀要, 5, 75–88.

- 山本獎 (2024). 不登校児童生徒の再登校傾向に応じた教師による支援. 岩手大学大学院教育学研究科研究年報, 8, 159–173.

- 文部科学省. 令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について.